Los concilios de Toledo constituyen uno de los principales hitos en la historia eclesiástica y política de la península ibérica durante la época visigoda. Celebrados entre los siglos VI y VII, estos concilios tuvieron lugar en la ciudad de Toledo, capital del reino visigodo, y fueron determinantes tanto en la configuración de la Iglesia hispánica como en la consolidación del poder real. Entender el desarrollo, los protagonistas y las repercusiones de estos concilios resulta fundamental para conocer el devenir de España en la Alta Edad Media.

Contexto histórico

Los Concilios de Toledo fueron una serie de asambleas eclesiásticas y políticas que se celebraron en la ciudad de Toledo entre los siglos VI y VII, durante el periodo del Reino visigodo de Hispania. Su origen se remonta al proceso de consolidación del cristianismo como elemento cohesionador del reino, especialmente tras la conversión del rey Recaredo al catolicismo en el año 589, en el III Concilio de Toledo. Antes de ese momento, los reyes visigodos profesaban el arrianismo, una corriente cristiana considerada herética por Roma, lo que generaba una profunda división religiosa entre la élite visigoda y la población hispanorromana católica. La adopción del catolicismo como religión oficial permitió unificar espiritualmente al reino y estrechar la colaboración entre la monarquía y la Iglesia, sentando las bases para los concilios como órganos de gobierno tanto eclesiástico como político.

Funciones

Los concilios surgieron, por tanto, como instrumentos de articulación entre el poder real y el poder eclesiástico. En ellos se trataban asuntos religiosos como cuestiones doctrinales, disciplinares o la condena de herejías, pero también temas civiles y políticos de gran relevancia: la sucesión al trono, la administración de justicia, la fiscalidad o las relaciones entre nobles y monarca. En una sociedad donde Iglesia y Estado estaban íntimamente ligados, los concilios de Toledo funcionaron casi como una especie de parlamento del reino visigodo, en el que los obispos tenían un papel decisivo como consejeros del rey y garantes de la ortodoxia religiosa.

A lo largo de los dieciocho concilios celebrados entre los siglos VI y VII, Toledo se consolidó como centro político y religioso del reino visigodo, convirtiéndose en el lugar donde se definían las líneas maestras de la política interior y exterior. Estos concilios contribuyeron a fortalecer la autoridad del monarca, pero también a institucionalizar la influencia de la Iglesia en los asuntos del Estado.

Los 18 concilios de Toledo

I Concilio (397)

Celebrado en tiempos del Imperio romano tardío, bajo el gobierno del emperador Honorio, este concilio no pertenece aún al periodo visigodo. Reunió a los obispos de la provincia Cartaginense y tuvo como principal objetivo la lucha contra el priscilianismo, una doctrina ascética y dualista que se había difundido en Hispania. También se abordaron temas disciplinares sobre la moral y conducta del clero, la administración de bienes eclesiásticos y la necesidad de mantener la unidad doctrinal con Roma. Fue un concilio de carácter puramente religioso, pero marcó el inicio de la tradición conciliar toledana.

II Concilio (527)

Celebrado ya en el contexto del reino visigodo arriano, bajo el rey Amalarico, este concilio continuó la tarea de organizar la Iglesia en la Hispania visigoda. Aunque todavía bajo la tensión entre católicos e arrianos, se trató principalmente de cuestiones litúrgicas y disciplinarias. Se reforzó la autoridad episcopal, se reguló la administración de los sacramentos y se establecieron normas para evitar abusos clericales. No tuvo un impacto político directo, pero sirvió de antecedente institucional a los concilios posteriores.

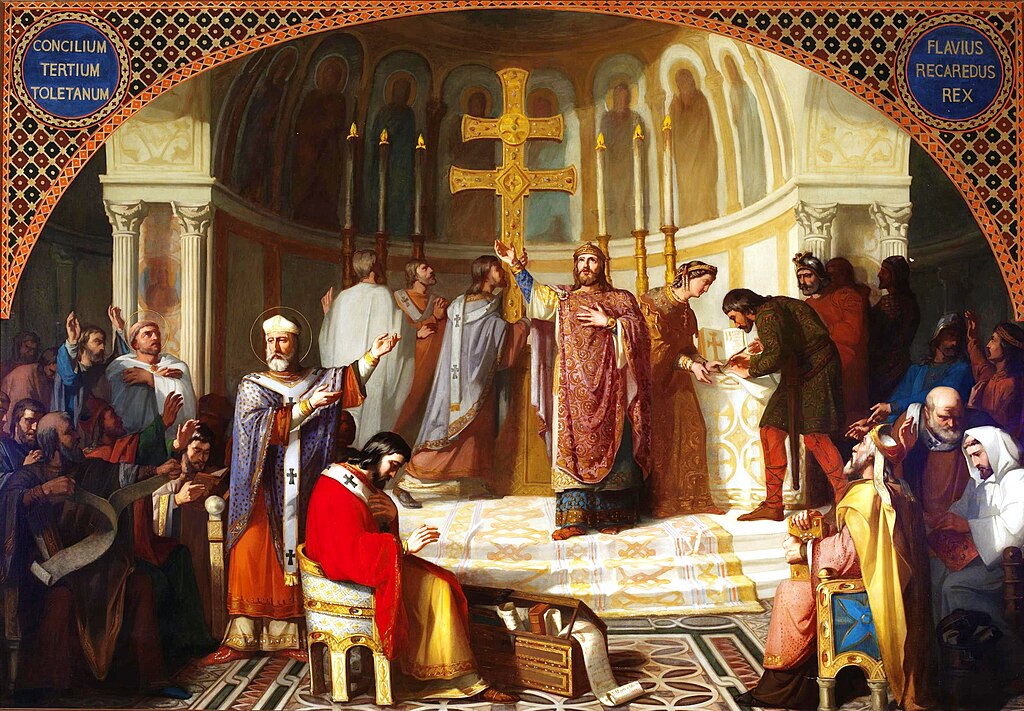

III Concilio (589)

Uno de los más trascendentales de toda la historia visigoda. Convocado por el rey Recaredo I, marcó la conversión oficial del reino visigodo del arrianismo al catolicismo niceno. El monarca abjuró públicamente del arrianismo ante los obispos reunidos y proclamó la fe católica como religión oficial del Estado. Se estableció que los cánones conciliares tuvieran fuerza de ley civil mediante la lex in confirmatione concilii. Además, se dictaron normas contra los herejes, se revisó la liturgia y se consolidó la unión entre Iglesia y monarquía, inaugurando el modelo político-religioso que definiría el reino visigodo.

IV Concilio (633)

Presidido por Isidoro de Sevilla durante el reinado de Sisenando, este concilio fue uno de los más importantes en la organización del reino. Asistieron obispos de toda Hispania, lo que le dio carácter nacional. Se reformó la disciplina eclesiástica, se unificó la liturgia y se establecieron normas para la educación del clero y la doctrina. También se abordaron asuntos políticos, como el respeto a la figura del rey y la condena de las rebeliones. Refleja la colaboración estrecha entre el poder espiritual y el civil en un momento de consolidación institucional.

V Concilio (636)

Convocado por el rey Chintila, este concilio buscó reforzar la seguridad del monarca y su familia frente a las conspiraciones internas. Se establecieron penas eclesiásticas para quienes atentaran contra el rey, se ratificó el principio de lealtad política y se reafirmó la elección legítima del soberano. Además, se trataron cuestiones de moral clerical y se reforzó la autoridad episcopal sobre los monasterios. Su tono político lo convierte en un ejemplo claro de cómo los concilios funcionaban también como instrumentos de legitimación real.

VI Concilio (638)

También bajo Chintila, amplió los decretos del concilio anterior sobre la protección del rey y del reino, y reiteró la condena a los enemigos del Estado. Se abordaron cuestiones doctrinales menores y se reafirmó la ortodoxia católica frente a cualquier resurgimiento de herejías. La Iglesia actuó como garante de la estabilidad política y moral del reino, reforzando su papel como consejera del monarca.

VII Concilio (646)

Convocado bajo el rey Chindasvinto, este concilio trató principalmente la disciplina del clero. Se impusieron sanciones a los obispos negligentes o ausentes y se reforzó el control sobre los monasterios. También se reiteraron normas contra la traición y la conspiración política. En el contexto de las reformas de Chindasvinto, buscó consolidar la autoridad real y la cohesión interna del reino mediante la alianza con la jerarquía eclesiástica.

VIII Concilio (653)

Celebrado por Recesvinto, hijo de Chindasvinto, este concilio introdujo novedades importantes: por primera vez participaron abades y nobles laicos, que firmaron las actas, ampliando el carácter representativo de la asamblea. Se revisó la legislación de Chindasvinto sobre los bienes confiscados a traidores y se debatió su legitimidad. Se trataron también cuestiones de disciplina clerical y de justicia. Este concilio muestra una madurez institucional notable, en la que la Iglesia y la monarquía colaboran estrechamente.

IX Concilio (655)

Convocado igualmente por Recesvinto, continuó con la regulación de la vida eclesiástica: la administración de bienes de la Iglesia, el celibato clerical y la moral del clero. También se abordaron cuestiones teológicas, como la unidad de la Iglesia y la obediencia a la sede toledana. Mantuvo el equilibrio entre asuntos religiosos y jurídicos, reforzando la autoridad del concilio como órgano mixto de gobierno.

X Concilio (656)

Reunido poco después del anterior, este concilio trató de temas sociales y morales, como la venta de esclavos cristianos a judíos y la necesidad de preservar la pureza de la comunidad cristiana. Se exigió además a los súbditos jurar fidelidad al rey, mostrando el poder del concilio para sancionar disposiciones políticas.

XI Concilio (675)

Celebrado durante el reinado de Wamba, se centró en la doctrina trinitaria y cristológica, reafirmando la ortodoxia frente a interpretaciones heréticas. También se aplicaron sanciones a obispos corruptos o negligentes. El concilio refleja un esfuerzo por moralizar la jerarquía eclesiástica y mantener la disciplina, al tiempo que reforzaba el vínculo entre monarquía y clero.

XII Concilio (681)

Convocado por el rey Ervigio, este concilio tuvo una clara carga política: declaró la nulidad del juramento de fidelidad a Wamba, legitimando así la ascensión de Ervigio al trono. Se promulgaron además medidas de amnistía y nuevas normas disciplinarias para el clero. La Iglesia actuó de árbitro en los conflictos de sucesión real, consolidando su poder como garante del orden político.

XIII Concilio (683)

También bajo Ervigio, fue uno de los más extensos en asistencia episcopal. Se abordaron temas legales como la prohibición de confesiones obtenidas bajo tortura, la limitación de las detenciones arbitrarias y la administración de justicia según principios cristianos. Representa una evolución hacia un derecho visigodo más humanizado y teológicamente fundamentado.

XIV Concilio (684)

Convocado un año después, tuvo menor trascendencia teológica, pero reafirmó los acuerdos del concilio anterior y trató la reforma de los procedimientos judiciales. Reitera la necesidad de cooperación entre Iglesia y monarquía y la preservación de la unidad del reino bajo el catolicismo.

XV Concilio (688)

Celebrado bajo Égíca, y presidido por Julián de Toledo, uno de los intelectuales más influyentes de su tiempo. Se debatieron cuestiones teológicas —especialmente las dos voluntades de Cristo (divina y humana)— y se reconoció la liberación del rey de un juramento previo impuesto por Ervigio. Este concilio muestra la instrumentalización del poder religioso para justificar decisiones políticas.

XVI Concilio (693)

También en el reinado de Égica, trató sobre la disciplina del clero, la reforma de los monasterios y la reafirmación de la autoridad episcopal. En un contexto de creciente crisis interna, el concilio intentó reforzar el orden social y la fidelidad al monarca, frente a las conspiraciones y divisiones entre nobles.

XVII Concilio (694)

Uno de los más controvertidos. Égica lo convocó tras acusar a los judíos hispanos de conspirar con enemigos externos del reino. El concilio decretó su esclavización, confiscación de bienes y conversión forzosa, medidas que marcaron un punto extremo en la política antijudía visigoda. También se reafirmó el principio de que el rey debía ser elegido con aprobación eclesiástica, consolidando la autoridad conjunta de Iglesia y monarquía.

XVIII Concilio (702)

Celebrado durante el reinado de Witiza, es el último concilio conocido antes de la caída del reino en 711. De sus actas apenas se conservan fragmentos, pero se sabe que trató la reorganización eclesiástica y posiblemente intentó suavizar las duras leyes contra los judíos. Refleja un tiempo de declive político y religioso en vísperas de la invasión musulmana, con un poder monárquico debilitado y una Iglesia dividida.

Final

El fin de los Concilios de Toledo llegó a comienzos del siglo VIII, con la invasión musulmana del año 711, que puso término al Reino visigodo y a sus instituciones.Tras la caída del reino, la estructura eclesiástica toledana se fragmentó, y nunca más se recuperó un órgano nacional de igual relevancia, aunque su legado influyó profundamente en la organización política y eclesiástica de los reinos cristianos posteriores.